미국 공화당 대선후보 도널드 트럼프가 8일 대선에서 세간의 예상을 뒤엎고 제45대 미국 대통령 자리를 거머쥐며 '미국판 브렉시트'를 현실로 만들었다.

특히 미국 대선에서 거둔 이같은 승리는 "브렉시트의 10배에 해당하는 충격을 줄 것"이라고 공언한 트럼프 본인의 말처럼 브렉시트보다 훨씬 큰 파장을 지구촌 곳곳에 미칠 전망이다.

이 같은 결과는 각종 여론조사가 클린턴의 승리를 점치는 가운데서도 자신을 '미스터 브렉시트(Mr. Brexit)'라고 지칭하며 '대반전'을 예고한 트럼프의 말이 결코 허풍이 아니었음을 증명해 보인 것이다.

트럼프는 여론조사가 자신을 지지하는 표심을 제대로 반영하지 못하고 있다면서 결국 자신이 승리할 것이라는 주장을 되풀이했다.

지난 6월 23일 '브렉시트(brexit·영국의 EU 탈퇴)' 국민투표에서 예상과 달리 브렉시트 결정이 났던 것처럼 이번 대선에서도 클린턴 우위 구도의 여론조사 흐름과 달리 자신이 결국 승리, 또 다른 브렉시트가 될 것이라는 얘기였다.

브렉시트 국민투표 당시 투표 시행 전후로 발표된 여론조사 결과에서는 EU 잔류가 우세했다.

투표가 마감되고 난 후에 발표된 여론조사에서도 결과는 같았다.

유고브가 국민투표 당일 투표에 참여한 4천772명을 대상으로 조사해 투표가 끝나자마자 공개한 결과에서는 잔류가 52%, 탈퇴가 48%로 잔류가 4%포인트 앞섰다.

입소스 모리도 투표 전날부터 당일까지인 22∼23일 여론조사를 벌여 잔류가 54%로 탈퇴와 무려 8%포인트 앞섰다는 결과를 발표했다.

하지만 결과는 반대였다. 탈퇴 51.9%, 잔류 48.1%로, 탈퇴가 3%포인트 이상 우세했다.

잔류 예상이 52∼54%였으므로, 실제 결과와 4∼6% 포인트나 차이가 난 셈이다.

이 같은 흐름은 이번 미국 대선에서도 판박이처럼 나타났다.

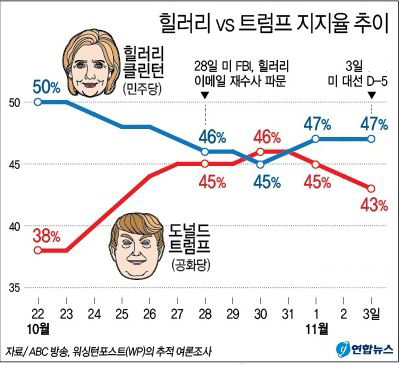

각종 여론조사에서 두 후보는 엎치락 뒤치락 하며 접전을 보였지만, 대선일이 다가오면서 클린턴은 견고한 우세를 보였다.

클린턴은 '결전의 날'을 하루 앞둔 7일 각종 여론조사에서 1∼6%포인트의 우위를 지키며 당선 확률 80∼90%를 찍었다.

버지니아와 노스캐롤라이나를 비롯해 주요 경합지에서도 트럼프와의 지지율 격차를 벌리며 상승세를 탄 것으로 나왔다.

경합지에서 결과가 여론조사 때와 달랐던 것은 예측이 빗나간 주요 요인이 됐다.

여론조사에서 1%포인트 가량의 박빙이 예상됐던 노스캐롤라이나에서 트럼프는 큰 격차로 앞서 선거인 15명을 가져갔고, 오하이오는 여론조사에서 경합지로 불렸던 것이 무색할 만큼 트럼프가 확고한 우세였다.

이는 브렉시트 때도 나타났던 현상으로, 당시 이민자가 많기는 하나 고등교육 이수 인구 비율 역시 높아 잔류와 탈퇴 중 결과를 점치기 어려웠던 노스웨스트 잉글랜드에서 탈퇴가 7%포인트 이상 앞서는 등 여론조사와 실제 투표간 격차를 보이는 지역이 곳곳에 있었다.

선거 당일인 8일에는 CNN방송이 클린턴의 당선 확률이 91%로 높아졌다고 보도했다.

이 방송의 대선예측 프로그램인 '정치예측시장'이 대선 하루 전날인 7일을 기준으로 예측한 결과였다.

그러나 개표가 시작되면서 트럼프가 우세를 이어가자 뉴욕타임스(NYT)는 클린턴의 당선 가능성을 41%로 대폭 낮추고, 트럼프의 승리 가능성은 16%로 59%로 올려 잡았다.

그리고 결국 승리는 트럼프에게 돌아갔다.

이처럼 영국과 미국에서 4개월여의 시차를 두고 나타난 '데자뷔' 뒤에는 여론조사가 포착하지 못한 숨은 유권자들이 있다는 분석이다.

베이지역교계기사보기

| 4905 | S.F CBMC 2016년 정기총회 - 임승쾌 회장 연임 | 2016.11.30 |

| 4904 | 필라교협 회장에 김영천 목사 | 2016.11.30 |

| 4903 | 헤븐리 보이스, 베네핏 콘서트 개최 - 12월 11일 임마누엘 장로교회 | 2016.11.30 |

| 4902 | 샘물한국학교 추수감사절 김밥 만들기 체험학습 가져 | 2016.11.30 |

| 4901 | 이스트베이 평생 교육원 창립 2주년 기념예배 드려 | 2016.11.30 |

| 4900 | 2016 실리콘밸리 헬스 페어 개최 | 2016.11.30 |

| 4899 | 아이티 예수병원 5차 임원회 | 2016.11.30 |

| 4898 | "찬양회복 . 예배회복이 내 사역방향" ...테필라 찬양특공대 대표 홍성희 목사 | 2016.11.30 |

| 4897 | 영화 "제자도" 무료상영 3일 오후 4시, 뉴비전교회 | 2016.11.30 |

| 4896 | 2016 창립 33주년 기념 및 감사 음악회 - 산호세 새소망교회 12월 3일 7:45PM | 2016.11.30 |