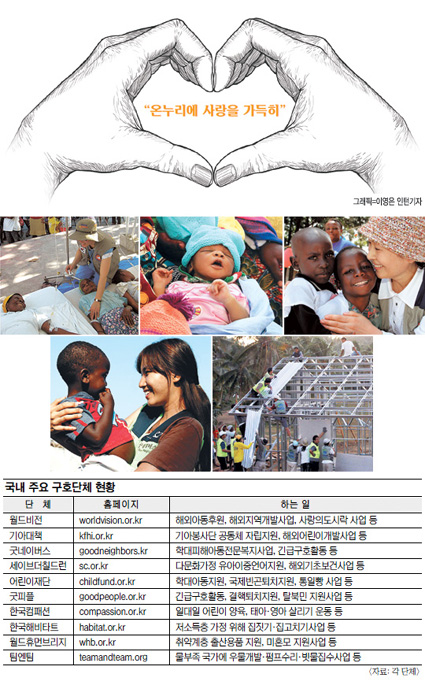

한국 기독 NGO들이 세상을 바꾸고 있다. 굶주림이 목숨을 위협하는 동아프리카의 치열한 생존 현장에도, 아이들이 맨발로 2시간을 걸어 학교에 가야 하는 인도의 시골 마을에도 그들이 있다. 집을 짓고, 우물을 파고, 학교를 세우고, 아이들을 가르치고, 아픔을 위로하고, 병을 고친다. 지구촌 곳곳의 사람을 살리는 모든 일에 기독 NGO가 함께하고 있다. 월드비전, 기아대책, 굿네이버스 등 우리나라 구호단체들이 활동하는 나라만 해도 80여개국이 넘는다. 제법 규모가 있는 구호단체만 해도 10여개나 된다. 주요 10개 단체의 올해 연간 예상 모금액을 합치면 7000억원이 넘을 것으로 추산된다. 후원자 수는 단체별로 차이가 있지만 적게는 5만명에서 많게는 45만명에 이른다.

가장 오래된 구호단체는 1948년 미국기독교아동복리회 한국지부에서 출발한 어린이재단이다. 6·25전쟁이 시작된 50년 미국의 밥 피어스 선교사와 한경직 목사가 세운 월드비전이, 52년엔 국제단체인 컴패션이, 전쟁이 끝난 53년에는 국제단체인 세이브더칠드런의 한국 사무소가 문을 열었다.

유서 깊은 단체들이 출범한 이후 30여년 동안 우리나라는 ‘도움을 받는 나라’였다. 영국 미국 캐나다 등 원조 선진국의 후원을 받았던 우리나라는 80년대 후반부터 ‘도움을 주는 나라’로 역전했다. 지금 우리나라는 영국 미국 캐나다 호주에 이어 민간 부문에서 세계 5위 안에 드는 공여국이다. 국내외 NGO 전문가들은 가장 성공적인 원조 사례로 우리나라를 꼽고 있다.

최근 한국을 방문한 미국 월드비전 리처드 스턴스 회장은 “구호 개발은 물고기를 주는 것보다 낚시하는 법을 알려주는 것이 더 중요하다”며 “20여년 전까지 원조를 받던 한국은 낚시하는 법을 배워 이제는 물고기 낚는 법을 알려주는 나라로 다른 원조국들에 귀감이 되고 있다”고 평가했다.

우리나라 주요 구호단체들은 대부분 기독교 정신을 기반으로 세워졌다. 월드비전, 기아대책, 굿네이버스, 어린이재단, 컴패션, 해비타트, 굿피플 등은 교회나 목회자 등 기독교인들의 주도로 만들어진 단체다. 이 단체들은 구호 활동을 펼치는 방법이나 활동 분야는 서로 달라도 예수 그리스도의 사랑 실천이라는 가치를 공유하고 있다.

기아대책 정정섭 회장은 “떡과 복음이 더 어려운 이웃과 지역사회를 돕는 데 이르도록 공동체의 비전 성취를 꿈꾸고 있다”며 “식량과 사랑을 전해 섬김과 나눔을 실천하는 것이 구호단체라면 당연히 가져야 할 비전”이라고 역설했다.

우리나라 구호단체가 급성장한 데는 후원자들의 역할이 가장 컸다. 기업의 사회공헌이 늘고 있는 추세임에도 불구하고 구호단체 모금액 비중을 보면 개인후원이 기업후원을 크게 앞선다. 작은 힘이 모여 큰 물줄기를 만들고 있는 것이다.

특히 일대일 어린이 후원 프로그램은 더 많은 개인 후원자들을 모으며 구호단체 성장에 힘을 보탰다. 월 일정 금액을 결연한 어린이에게 지원하고 아이의 성장 과정을 살펴볼 수 있게끔 하는 투명한 방식은 후원자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 이는 모금 과정의 투명성 확보와 더불어 후원자와 수혜 어린이 사이에 소통이 이뤄진다는 측면에서 많은 이들의 마음을 움직이고 있는 것으로 풀이된다.

서정인 한국컴패션 대표는 “한 어린이에게 초점을 맞춰 먹이고 입히고 가르치며 사랑으로 양육하고자 할 때 그 아이가 하나님을 만나게 된다”며 “구호단체들은 경제적인 도움뿐 아니라 하나님의 사랑을 만날 수 있는 일대일 결연이 되도록 책임감을 갖고 최선을 다해야 한다”고 말했다.

구호단체의 성장은 앞으로도 계속될 전망이다. 하지만 최근 사회적으로 반(反)기독교 정서가 강해지면서 기독 NGO의 활동에도 제약이 생기고 있다. ‘기독교인들이 하는 일이면 동참하지 않겠다’면서 후원자들이 화를 내거나 으름장을 놓는 경우가 종종 일어나기 때문이다. 기독교에 대한 불신이 기독 NGO의 활동에도 걸림돌이 되고 있는 것이다. 이 때문에 일부에서는 기독교적 색채를 드러내지 않으려는 모습도 나타나고 있다.

한 구호단체 관계자는 “기독교 정신에 입각해 만들어진 단체라고 소개하고 있는데도 이를 받아들이지 못하는 분들이 많다”며 “기독교 정신을 포기하는 것은 아니더라도 어쩔 수 없이 종교 색채를 최소화하려는 움직임이 늘어나고 있는 것이 안타깝지만 사실”이라고 털어놓았다.

한국노컷뉴스기사보기

| » | 우리는 한 포도나무에 달린 가지 | 2011.12.14 |

| 182 | 남북 장애인, 2012년 평양서 친선경기 | 2011.12.14 |

| 181 | 기독교인이 종교를 바꾼 이유는? | 2011.12.07 |

| 180 | 자선냄비 성금 이렇게 사용한다 | 2011.12.07 |

| 179 | 돈과 권력에 취한 한국교회 현실 회개 | 2011.12.07 |

| 178 | 통영의 딸 구해주세요 | 2011.12.07 |

| 177 | 제자교회 정삼지 목사 '법정 구속' 징역4년 선교 | 2011.12.07 |

| 176 | 다문화 목회가 최선 | 2011.11.30 |

| 175 | 기독문화대상 6명 선정 | 2011.11.30 |

| 174 | 신앙상담 - 회사內 노사관계 좋지안아 고민 | 2011.11.30 |